納入事例

新国立劇場様 オペラパレス

新国立劇場様は国際的な水準を満たす現代舞台芸術を企画・制作して発信する、日本で唯一の国立劇場です。3つの劇場を擁し、中でもオペラパレスはオペラ・バレエの理想的な上演を追求した専用劇場です。客席から見える主舞台のほかに、主舞台と同じスペースの舞台を奥と左右にも有する四面舞台のプロセニアム劇場で、オーケストラピットも備えた本格的な構成です。

「歌手の肉声が理想的に響く設計」、「まるで劇場そのものが楽器のような空間」と称されるオペラパレスのPA 調整卓に、DiGiCo の「SD10」をメインとしたシステムが納入されました。

オペラにおける最適な音作りのための音響調整やシステム運用について、技術部音響課の上田 好生氏と河原田 健児氏に、お話を伺いました。

▲ 音響調整室に置かれたDiGiCo「SD10」。

●オペラのPAで求められること、それを実現するコンソールの性能について

▼オペラのPAについて

上田氏:当館のオペラ公演では、舞台上の歌手の声を拡声することはほぼありません。演出上、舞台袖の影コーラスやバンダ※などを拡声することはありますが、あくまで生音の補強が目的であり、大音量でPA することはありません。

※バンダ:オーケストラなどで、主となる本来の編成とは別に、多くは離れた位置で「別働隊」として演奏する小規模のアンサンブル。

コンソールの主目的としては、オーケストラピットの演奏を舞台上の演者に返すことがメインになるので、 PA するというよりは、演者が演じやすい音環境をまとめていく感じです。

言うなれば、舞台の歌手の歌唱や影コーラスの存在感、オーケストラの演奏など、全ての要素がどれひとつとして飛び出すことなく融合された音楽体験を、舞台と客席全体に作りあげるイメージです。

「SD10」は最新機種ではありませんが、既に世界中で導入実績があった点が安心材料でしたね。選定時に周囲から DiGiCo のコンソールの評判を聞きましたが、どこも評価は高かったです。

技術部 音響課長 上田 好生氏

▼オペラの「トーンマイスター」とは

河原田氏:オペラの音響は、指揮者や演出家などから「トーンマイスター」と呼ばれることが多いです。拡声するしないに関わらず、バンダの演奏位置や影コーラスが歌う場所を検討したり、合唱指揮者と歌う向きやパートの並び順を相談したりしています。劇場空間に音を出す以上は、音響としての意図みたいなのがあるし、そういう関わり方がないとただの機械屋になってしまうので。

河原田氏:オペラの音響は、指揮者や演出家などから「トーンマイスター」と呼ばれることが多いです。拡声するしないに関わらず、バンダの演奏位置や影コーラスが歌う場所を検討したり、合唱指揮者と歌う向きやパートの並び順を相談したりしています。劇場空間に音を出す以上は、音響としての意図みたいなのがあるし、そういう関わり方がないとただの機械屋になってしまうので。

技術部 音響課 音響係専門職員 河原田 健児氏

▼瞬時に対応可能なSD10の運用はストレスフリー

河原田氏:オペラは、個々の稽古時間はとても長いけれども、ソリスト、合唱団、オーケストラ全員が一緒に稽古できるのは一回か二回しかありません。なので、「初手でどこまで近づけるか」というのが毎回苦労するところです。例えば下手にしか合唱団がいない場合でも、次の小節では上手から拡声、その次は全体から……といった舞台演出をこなしつつ、録音室や調光室、字幕スタッフ、指揮者たちのモニターオーダーにも対応します。生演奏の方たちは自分たちが弾けばすぐ音が出るので、音響もすぐにできると思っている節があって、瞬時の対応が求められるんです。今までは何手か必要だった操作も、 SD10では速攻で組み換えできてしまう。稽古が進んでいる中で即座に対応できることや再現性があることはすごくよくて、ひとつ前に戻れと言われて難なくできるのは、すごく優秀な卓だと思います。

稽古中は演出もどんどん変わりますし、新制作の演目などは、スコアから何から全部一から作っていますので正解が誰にもわからない。その場で創られていくシーンに効果音をなじませる、影コーラスの全パートのマイクの音質や音像を瞬時に修正する、そういう時に思い通りにストレスなく操作できるのが、SD10 の魅力ですね。

▼オペレーターが楽しめる音響卓

河原田氏:近年、舞台演出がどんどん大掛かりになってきて、舞台美術で囲われた場所で生音が出てこないような時には、PA の出番。臨機応変さが問われるけれど、事前に予測して組んでおきます。スコアと演出と舞台転換を読み込んでいって、ここは絶対埋もれてしまうと思うところにマイクを仕込んでおくとか、これはここに来るからこうしたいよね、みたいに。

事前打ち合わせもあるけど、読みが大事。あらかじめパラのフェーダーや別パターンの音像を作って準備しておけば、オーダーが来たらすぐに対応できるし、こちらから提案もできる。そういった作業が簡単にできてしまうのがこの卓のすごいところですね。やりたいことがストレスなくすぐできる解放感。作品を作り上げていく中で、オペレーターが楽しんでやっていけるんです。ほら来たっ、ほら OK って。

河原田氏:オペラは、個々の稽古時間はとても長いけれども、ソリスト、合唱団、オーケストラ全員が一緒に稽古できるのは一回か二回しかありません。なので、「初手でどこまで近づけるか」というのが毎回苦労するところです。例えば下手にしか合唱団がいない場合でも、次の小節では上手から拡声、その次は全体から……といった舞台演出をこなしつつ、録音室や調光室、字幕スタッフ、指揮者たちのモニターオーダーにも対応します。生演奏の方たちは自分たちが弾けばすぐ音が出るので、音響もすぐにできると思っている節があって、瞬時の対応が求められるんです。今までは何手か必要だった操作も、 SD10では速攻で組み換えできてしまう。稽古が進んでいる中で即座に対応できることや再現性があることはすごくよくて、ひとつ前に戻れと言われて難なくできるのは、すごく優秀な卓だと思います。

稽古中は演出もどんどん変わりますし、新制作の演目などは、スコアから何から全部一から作っていますので正解が誰にもわからない。その場で創られていくシーンに効果音をなじませる、影コーラスの全パートのマイクの音質や音像を瞬時に修正する、そういう時に思い通りにストレスなく操作できるのが、SD10 の魅力ですね。

▼オペレーターが楽しめる音響卓

河原田氏:近年、舞台演出がどんどん大掛かりになってきて、舞台美術で囲われた場所で生音が出てこないような時には、PA の出番。臨機応変さが問われるけれど、事前に予測して組んでおきます。スコアと演出と舞台転換を読み込んでいって、ここは絶対埋もれてしまうと思うところにマイクを仕込んでおくとか、これはここに来るからこうしたいよね、みたいに。

事前打ち合わせもあるけど、読みが大事。あらかじめパラのフェーダーや別パターンの音像を作って準備しておけば、オーダーが来たらすぐに対応できるし、こちらから提案もできる。そういった作業が簡単にできてしまうのがこの卓のすごいところですね。やりたいことがストレスなくすぐできる解放感。作品を作り上げていく中で、オペレーターが楽しんでやっていけるんです。ほら来たっ、ほら OK って。

●SD10、SD10-24、複数のラックを接続するDiGiCoシステムの運用

▼SD10のサーフェスについて

河原田氏:基本的には操作は中央に集約して、一幕はこれ、二幕はこれ、と準備しています。そうするとドラフティングテープでいろいろ書かなくていいので、引継ぎも楽なんです。この辺の組み換えがすぐできてしまうのは、ほんとに楽。フェーダーのストロークもいい感じ。動きが静かで、シャ、シャって言わない、するするって。その辺はすごく素敵ですね。

ファンノイズも静かで、ラックのファンの方がうるさいくらいです。ひとつ前の卓がファンレスだったので熱を持つとアラートが出たこともありましたが、今度のSD10 はそんなことは全くなくて。そういうところも安心して扱える。ほんと、良い卓です。

▼SD10とSD10-24について

上田氏:バスの本数やスペック、本体の高さなどを考慮してメインコンソールをSD10 に決めたのですが、もう一つの大きな理由が、同じプロダクトラインの「SD10-24」をバックアップコンソールとして使用できることでした。SD10-24 はSD10 を常にミラーリングするリダンダント機能を有していて、もしSD10に不具合が生じた場合にはSD10-24 に切り替えて操作ができるので、本番で音が途切れるなんていう恐ろしいことにならないようになっています。

▲ 同じ調整室内に置かれた「SD10-24」。

バックアップコンソールとしての役割を果たすほか、必要に応じて単体でも運用される。

河原田氏:運用を始めてから今までの間、SD10-24 に切り替えなければいけない状況は全く発生しておらず、安心して使っています。

SD10-24 はSD10 と同じ機能を持っていながら、ワンサイズ小さいのでスペースを取りません。SD10 と同じように調整室内に置いていますが、必要に応じて客席に移動して使用できるようにもなっています。ミラーリングを外して、SD10 とSD10-24 それぞれにI/O ラックからインプットをもらって別ミックスを組んだりもできる。そういった点では、ものすごく使い勝手がいいです。

▼I/Oラックのフレキシブルな運用について

河原田氏:I/O ラックはDiGiCo のすべての卓で共通で使えるし、サイズが大きくても小さくても同じ出音なのもいいところ。音響調整室内には「SD-Rack」を入れていますが、スペースがないオーケストラピットには、常設で小さいラックの「SD-MINI Rack」と「SD-NANO Rack」を組み合わせて使っています。

ステージラックとしてSD-MINI Rack を使用していますが、どこにでも移動できて手軽に差し替えられるというのは利点

ですね。演目ごとにセットが違うため、移動用のラックでその都度配置換えを行います。ラックの場所を固定すると舞台美術の関係でアクセスできなくなる恐れがありますので。

▲ アンプ室内の「SD-Rack」

音声信号は光回線を使用していて、調整室内に設置されたヤマハサウンドシステムさん施工の光回線パッチで移動用のステージラックを切り替えています。何らかのトラブルに見舞われたときに、パッチの差し替えでそのラックをジャンプさせることができるシステムです。既設の光回線を使っているため、そこに直結できることも条件になっていましたが、何の問題もなく組み込めました。

▲ ヤマハサウンドシステム株式会社様特製の切り替えパッチ

I/O ラックには、すべて 32bit カードを装填しました。合唱や演奏にオフ気味でマイクを立てて、ヘッドアンプを上げ気味でとると、空気感の再現性が本当に素晴らしいんです。それと、32bit カードの S/N はすごく優秀。前のシステムと比べて、音の輪郭がはっきりしたのをすごく感じます。ですから、コントロールしやすく、つかみやすい。 EQ もいい感じのカーブで切れてくれます。思いが伝わりやすいですね。

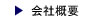

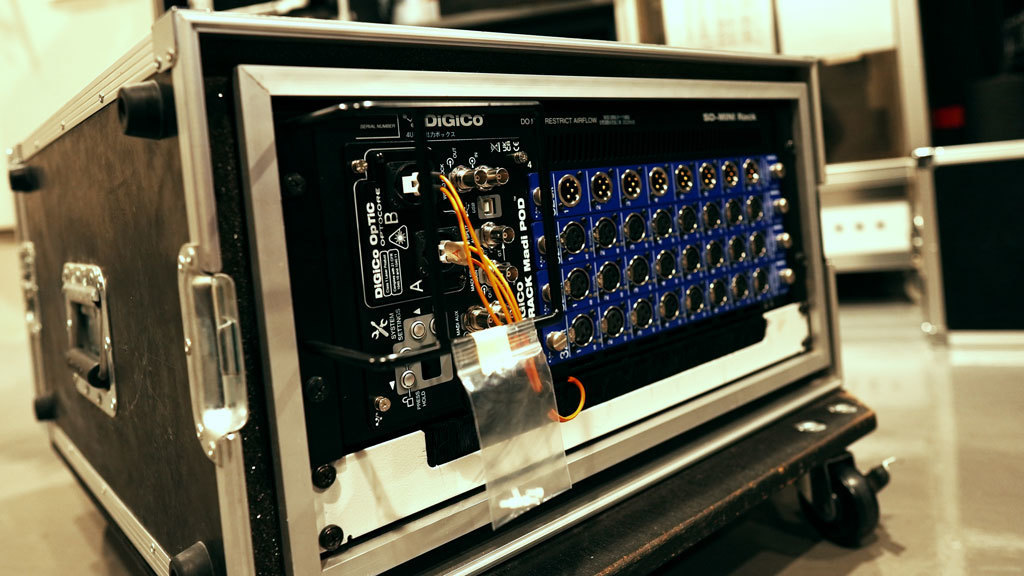

▲ 32bitカードを装填した移動用I/Oラック 「SD-MINI Rack」

SD10-24 はSD10 と同じ機能を持っていながら、ワンサイズ小さいのでスペースを取りません。SD10 と同じように調整室内に置いていますが、必要に応じて客席に移動して使用できるようにもなっています。ミラーリングを外して、SD10 とSD10-24 それぞれにI/O ラックからインプットをもらって別ミックスを組んだりもできる。そういった点では、ものすごく使い勝手がいいです。

▼I/Oラックのフレキシブルな運用について

河原田氏:I/O ラックはDiGiCo のすべての卓で共通で使えるし、サイズが大きくても小さくても同じ出音なのもいいところ。音響調整室内には「SD-Rack」を入れていますが、スペースがないオーケストラピットには、常設で小さいラックの「SD-MINI Rack」と「SD-NANO Rack」を組み合わせて使っています。

ステージラックとしてSD-MINI Rack を使用していますが、どこにでも移動できて手軽に差し替えられるというのは利点

ですね。演目ごとにセットが違うため、移動用のラックでその都度配置換えを行います。ラックの場所を固定すると舞台美術の関係でアクセスできなくなる恐れがありますので。

▲ アンプ室内の「SD-Rack」

音声信号は光回線を使用していて、調整室内に設置されたヤマハサウンドシステムさん施工の光回線パッチで移動用のステージラックを切り替えています。何らかのトラブルに見舞われたときに、パッチの差し替えでそのラックをジャンプさせることができるシステムです。既設の光回線を使っているため、そこに直結できることも条件になっていましたが、何の問題もなく組み込めました。

▲ ヤマハサウンドシステム株式会社様特製の切り替えパッチ

I/O ラックには、すべて 32bit カードを装填しました。合唱や演奏にオフ気味でマイクを立てて、ヘッドアンプを上げ気味でとると、空気感の再現性が本当に素晴らしいんです。それと、32bit カードの S/N はすごく優秀。前のシステムと比べて、音の輪郭がはっきりしたのをすごく感じます。ですから、コントロールしやすく、つかみやすい。 EQ もいい感じのカーブで切れてくれます。思いが伝わりやすいですね。

▲ 32bitカードを装填した移動用I/Oラック 「SD-MINI Rack」

インタビューを受けてくださった 河原田 健児氏(左)、上田 好生氏(右)

ありがとうございました。

| 機材 | ブランド名 | 製品名 |

| デジタル・ミキシング・コンソール | DiGiCo | SD10、SD10-24 |

| I/Oラック | DiGiCo | SD-Rack、SD-MINI Rack、SD-NANO Rack |

▲ 劇場全景 |

▲ オーケストラピット稼働時 |